狂野乌干达08: 首都坎帕拉掠影

文/贝楠 2026年2月18日

2025年7月17日一早,我们从津加(Jinja)出发,驶向乌干达(Uganda)首都坎帕拉(Kampala)。这是我们在乌干达旅程的最后一天,下午我们将飞去坦桑尼亚(Tanzania)。

两个小时的车程,路难走极了。公路上坑坑洼洼,颠簸的很厉害。国道上一如既往的爆⼟扬尘,乱七⼋糟。我们特意早一点出发,想在头一天因堵车错过的马比拉森林(Mabira Forest)看看,结果还是因为堵车,时间不够,没有去成。

不过,老太有幸抓住了路边的田园风光。

进入坎帕拉市,路面也不见宽。两边有了一些楼房,但摩托车更多了。

坎帕拉是乌干达的政治、经济与文化中心。市区常住人口大约160–180万。坎帕拉建在一连串起伏的山丘上,最初被称为“七丘之城”,城市在红土坡地间铺展开来。

看到了远处山顶上的清真寺和高高的宣礼塔,那是我们要去拜访的地方。

坎帕拉国家清真寺(Kampala National Mosque),也常被叫作卡扎菲清真寺(Gaddafi Mosque)。

还没等进门,老太太就被用纱巾、纱裙包裹了起来,老头却可以免去这套包装。

乌干达是一个以基督教为主的国家,穆斯林人口约占10–15%。那为什么还要建这样一座国家清真寺呢?原来,清真寺是由利比亚(Libya)前领导人卡扎菲(Muammar Gaddafi)出资兴建的。

对于卡扎菲这个名字,我们这一代人都很熟悉。从1969年8月31日卡扎菲成为利比亚的最高领导人到2011年10月20日他被推翻并杀死,卡扎菲统治利比亚长达42年,是阿拉伯国家执政时间最久的国家领导人。

在1990–2000年代,卡扎菲想做非洲的领袖及伊斯兰世界在非洲的代表,自称“非洲之王”。在非洲各地,他疯狂投资清真寺、学校、基础设施等。在很多非洲国家都有卡扎菲出资的国家级清真寺,乌干达只是其中一个。

乌干达的总统约韦里·卡古塔·穆塞韦尼(Yoweri Kaguta Museveni)本人不是穆斯林,但他很现实,也很务实。他接受卡扎菲出资不等于意识形态绑定,而是拉拢国内穆斯林,强化宗教多元并获取国际资源。这是一种政治上的“各取所需”。

所以,虽然官方叫坎帕拉国家清真寺,但民间仍常叫卡扎菲清真寺。因为在很多乌干达人心里,这座建筑不是国家自己修的,而是被赠予的权力与资金的象征。

坎帕拉国家清真寺于2007年完工。建筑风格属中东加北非伊斯兰风格。

清真寺内部,巨大的吊灯悬在穹顶之下,空间被刻意拉高、拉空。与坎帕拉街头的狭窄与喧闹相比,这里像是城市短暂为自己保留的一口呼吸。

彩色玻璃窗把赤道的强光过滤成柔和的色块,静静落在穹顶之下。

在清真寺里看到很多学生盘腿坐在地毯上听课。在这里,清真寺不仅是宗教空间,也是教育空间和社区公共空间。

从清真寺顶层俯瞰坎帕拉,这才有了现代城市的感觉。

在坎帕拉,我们还参观了卡巴卡王宫(Kabaka’s Palace),也被称为门戈王宫(Mengo Palace)或卢比里王宫(Lubiri Palace)。王宫建于1885年,位于门戈山(Mengo Hill)上,俯瞰着整个城市。

两侧的大门门楼上,各有一只雄狮塑像,让人想起中国传统建筑的守门石狮。但在乌干达,狮子代表的是王权,而非深入日常生活的民间习俗。

王宫里有一个小博物馆,我们听王宫的导游讲解后,才弄明白这个王宫是怎么回事。

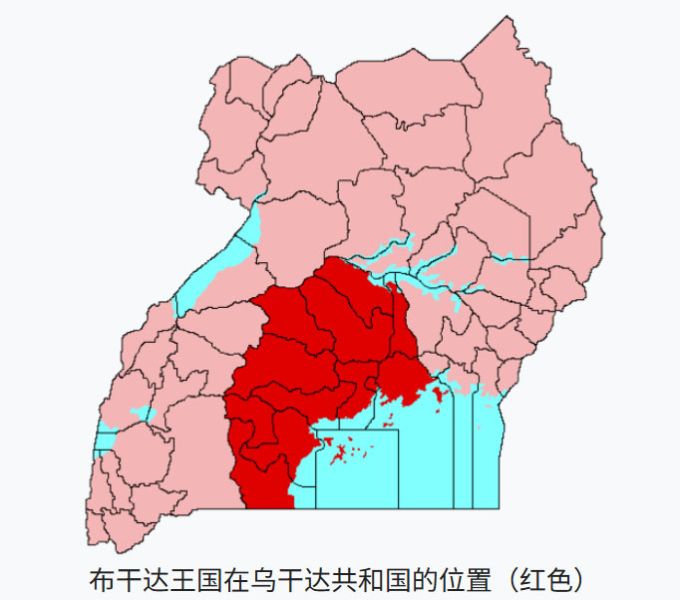

原来,这座宫殿是布干达(Buganda)国王的官邸,布干达是乌干达最大的传统王国。乌干达目前主要有5个传统王国(Buganda, Bunyoro, Tooro, Busoga, Rwenzururu)。下面这张地图标志了布干达王国的位置。

在欧洲殖民者到来之前,今天的乌干达并不是一个统一的国家,而是由多个彼此独立的政治实体构成。这些王国拥有各自的国王、贵族体系和政治传统,彼此竞争,有时结盟,有时冲突,并不存在“共同国家”的概念。

其中,布干达王国尤为强大。它形成较早,约13-14世纪。行政体系高度集中,国王被称为 Kabaka,拥有极高权威。

博物馆的墙上挂着很多图片,展示了布干达王室成员的肖像。下面这张照片里有4位国王,最值得注意的是右边第二位,坐在王座上的。他是布干达王国第34任国王卡巴卡·达乌迪·奇瓦二世(Kabaka Daudi Chwa II)。他出生于1896年8月8日,一岁时就登基,统治时期从1897年到1939年去世。当了一辈子国王,有36个孩子。

19世纪末,英国(Britain)殖民者进入这一地区,并于1894年建立乌干达保护国(Uganda Protectorate)。为便于治理,英国人划定了现代乌干达的疆界,并采取“间接统治”政策,尤其依赖布干达的行政体系和精英阶层来管理更广阔的地区。一个名为“乌干达”的政治整体,才第一次真正成形。

1962年乌干达独立后,中央政府与传统王国之间的冲突迅速浮现。1966 年,布干达王国被废除,王宫遭到攻击,国王的卡巴卡·穆特萨二世(Kabaka Mutesa II)(照片右边第一位)流亡海外。

1993年,乌干达恢复了传统王国制度,但仅限于文化与象征层面。今天的布干达王国不再拥有政治统治权,但Kabaka依然是族群认同的核心象征。

下面的照片是当今布干达的国王和家人。

在1993年王国制度恢复初期,国王一家曾在这个王宫里短暂居住,只是作为象征“王权回归”的一部分。现在的卡巴卡王宫,只是“仪式性王宫”,并没有王室居住,更像是一个博物馆。

今天的布干达王国不再统治国家,也不向民众征税,它更多依靠土地资产与文化、旅游活动维系自身存在,王权从现实权力转化为一种被认同的象征。

乌干达历史上有一段极其黑暗和混乱的年代,这就是伊迪·阿明(Idi Amin)统治时期。阿明在1971年通过军事政变上台,成为乌干达总统。

博物馆里有一幅自1962年乌干达独立以来历届总统的照片。上排右二就是阿明。

阿明执政时间是1971-1979。这也是中国的特殊时期。阿明统治时期,乌干达因西方关系紧张而转向中国寻求支持,中国提供军事训练、武器与建设援助,这种合作更多是冷战背景下的务实外交。

所以我们这一代人对阿明这个名字也不陌生。王大明白清晰地记着这个名字,看到照片后就和导游聊了起来。而导游正好要让我们看阿明时代留下的遗迹。

这块牌子上写着,“欢迎来到伊迪·阿明的军火库,这座军火库由以色列人在20世纪70年代初建造,后来被改造成酷刑室,成千上万的乌干达人在这里丧生。”

这个酷刑室就在王宫的院子里。为了参观王宫院子,导游又给老太们围上了花布裙子。

1972年,阿明将这个地下军火库改造成一个用于拘留和处决政治对手、公务员以及任何被怀疑不忠的人的场所,使其成为被关押者的“死亡陷阱”,无法逃脱。据估计,在阿明的八年统治期间,可能有2万至20万人死于这个地方。这些牢房上仍然留有前囚犯的痕迹和手印。

这个地方太恐怖了。老太远远的看着,没有进去。

院子里,还陈列着一些乌干达的历史遗物。下面这张照片是1966年袭击事件后留下的火炮。1966年,当时的总理米尔顿·奥博特(Prime Minister Milton Obote)下令袭击宫殿,以推翻同时也是乌干达总统的卡巴卡·穆特萨二世。卡巴卡·穆特萨二世侥幸逃脱,流亡英国,1969年客死伦敦。传统王国制度随之被废。

唉…… 老太一声长叹,各国都有一本难念的经啊!

导游大概也觉得这些历史遗迹太压抑了,马上笑着把我们带到一棵大树旁。她告诉我们,这是纳塔尔无花果树(Natal fig),也叫穆图巴树(Mutuba tree)。这种树的神奇之处就是它可以持续生产树皮布(Bark cloth)。

这种树皮来自纳塔尔无花果树的外层树皮,剥去树皮后树并不会死亡,几年后还可以再次取用。

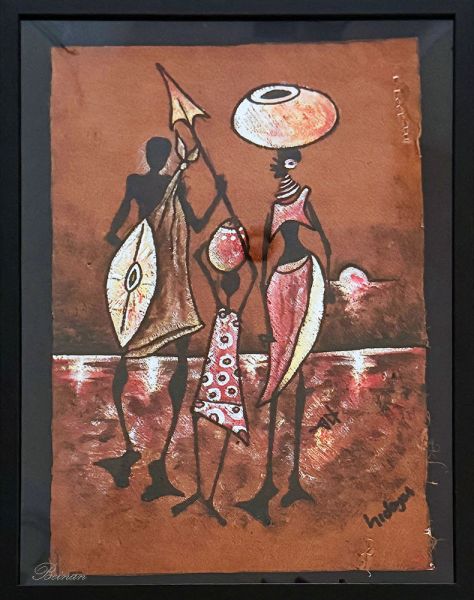

树皮经过蒸软、反复敲打,被一点点拉伸成“布”的形态。它并非通过纺线和织造完成,而是整块纤维被打散、展开,因此撕裂时留下的不是线头,而是不规则的毛边。一块树皮,经过反复敲打与拉伸,最后形成带着纤维纹理的棕红色底子的画布。

艺术家们在树皮布上作画,就叫树皮画或树皮布画(Barkcloth painting OR Bark cloth art)。2005年,乌干达的树皮布制作技艺被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产。

导游告诉我们,这里展示的都是她和她的同事们创作的树皮画。她的家乡有很多纳塔尔无花果树。村子里的父辈们负责制作树皮布,她们在旅游地区边画边卖。

太喜欢这种树皮画啦!不太爱在旅途上买东西的我,二话没说买了一幅。树皮画被卷成筒状放进行李箱,也没有硬壳包装,在箱子里挤压了多天。回家一看完好无缺。树皮布上有两块破裂的地方,是画家用线缝在一起的,很有手工感。

导游还提到,树皮布不仅作为画布,还可以做成衣服、T恤衫、毯子等。国王、贵族、仪式舞者等都会穿树皮布。国王下葬必须裹以树皮布。在布干达王国的传统中,它用于国王的加冕与葬礼,用于重要的生命仪式,是一种与祖先、土地和王权相连的媒介。

所以,树皮布是布干达王国最重要的文化象征之一。老太有幸买到一幅树皮画,没白来乌干达一趟,心满意足。

在乌干达短短的八天里,我们看过最狂野的大自然:与山地大猩猩近距离共处,在金色草原上游猎,在尼罗河源头静静观鸟,在雨林深处追踪人类的近亲——黑猩猩……

我们也触摸到最日常的乌干达:路边缓缓行走的长角牛、一串串青香蕉、简陋而拥挤的城镇、尘土飞扬的国道,以及层层铺展的绿色茶园……

我们还试着走近这个国家的历史与民情:古老的王国记忆、压抑的历史遗址和遗物,以及象征文化传承的树皮布……

乌干达,用野性与真实并存的方式,向我们敞开了自己。而旅程仍在继续——

下一个国家,坦桑尼亚,又会带来怎样的非洲?

美篇链接:https://www.meipian.cn/5k4rtddn?share_depth=1

视频:狂野乌干达05:风情