《民国名人轶事》之一:最后的贵族郑念

民国名人轶事》首篇:最后的贵族__郑念![]() 转载▼

转载▼![]()

写在前面:

近日忙碌, 无遐写文章,遂决定借花献佛,将五年来收藏的民国历史上的杰出人物、民国故事、文人轶事、以《民国名人轶事》为专题集中贴,相信朋友们会喜欢。我会在每篇文章后面作博客链接,在此向原文作者表示由衷的钦佩与感谢。如有不妥,请及时告知,子蕴这厢有礼啦!

最後的貴族——災難之中和災難過後一個人所能堅守的底線

【壹】最後的貴族——鄭念

【壹】最後的貴族——鄭念

鄭念(1915-2009)原名姚念媛,先後就讀于南開中學、燕京大學、英國倫敦政治經濟學院,獲碩士學位。

1935年在英國留學期間邂逅其先生鄭康琪,婚後改姓鄭(一說先生去世后為紀念先生改現名),1939年完成學業歸國,抗戰爆發,鄭康琪加入國府外交部,出任駐澳大利亞外交官,并建立大使館,留澳7年,女兒梅萍在澳出生。

1949年之後,先生留在上海,服務于1949年后唯一保留在華業務的西方公司殼牌石油公司,出任總經理。因為當時年輕的共和國需要石油。1957年死於癌癥。丈夫去世之後,鄭念繼續服務殼牌石油公司,擔任英國總經理的助理9年,直到“文革”爆發。

“文革”期間,由於鄭念是英國留學生,長期供職外國公司,被控為英國間諜,關在上海第一看守所(並非進行審判后收監

【貳】天真的殉難者——鄭梅萍

1966-1973年鄭念關押在上海看守所,女兒從未來探視過她,其實女兒梅萍因為不願意揭發自己母親的所謂間諜罪行,跳樓身亡,文革結束后證實系被紅衛兵迫害而死,胡性兇手被判死緩(最終于1995年出獄,服刑15年)。而這位母親直到在看守所關押6年半,釋放時才知道女兒的死訊,并被告知系自殺。

她一直不相信女兒死於自殺,直到離開大陸8天后,在香港才從報上看到審判胡姓兇手的消息。

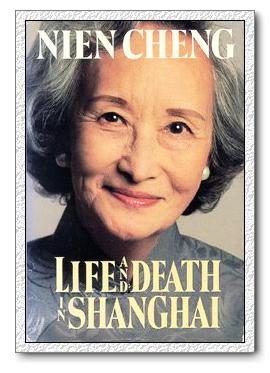

Life and Death in Shanghai《上海生死劫》的篇首語:獻給梅萍

鄭念女士和女兒的合影

梅萍系鄭女士唯一的女兒,出生於澳大利亞,根據鄭女士的一些談話,推算出生於1942年,英文流利,會彈鋼琴,上海市女子划艇隊隊長,畢業于上海電影學校,就職上海電影製片廠。

文革中,母親服務的殼牌公司被迫關閉,鄭念擬調職香港,但是積極參加文藝宣傳隊,并身為共青團員的梅萍不願離開大陸,當母親被羈押后,這個不過20多歲的天真而輕信的女子從9樓墜地身亡,死亡時大概23歲。

她的眼睛,一直有美麗的光彩。上帝總會眷顧一些得天獨厚的人,歲月無損他們的風采。

【叁】上帝作證,我是多麼渴望著效忠自己的祖國——去國行,回望上海外灘1號亞細亞大廈McBain Building

“1980年9月20日,我告別了上海……大雨迷茫中,隱隱望得見遠遠聳立的外灘1號亞細亞大樓乃至樓內我辦公室的窗口……回顧以往,我曾經有好幾次乘船出國的記憶。每次都像現在這樣,佇立在甲板上遠遠眺望著,任憑海風不住舞亂著我的頭髮,怔怔地望著故地的海岸,漸漸在眼簾中消失。但哪一次,都沒現在這般令我斷腸。一九四九年四月,為了答應丈夫的要求,是我親手把梅平從香港帶回上海。她的慘死,我相信是命中註定,擺脫不了的。命運註定我們要在那慘無人道的歲月裡,與國家共患難。這是在劫難逃。為此,我總為自己還活著而感到負疚。我希望此刻應是梅平站在甲板上冉冉離去,開始她生命中新的航程。畢竟應當讓老人先離開人世,年輕人應該活下來,這才是自然法則。讓我心撕肺裂的另一個原因是,我要與生我育我的祖國永別了,這是個粉碎性的斷裂,上帝知道,我是多麼渴望著效忠祖國,但是我徹徹底底地失敗了,不過,我是無愧的!”

——鄭念《上海生死劫》

這是個粉碎性的斷裂!(希望有一天看到英文原文,但是這個翻譯所表達的意味我能夠感受。無論是和祖國物理上的斷然分離,還是因此而起的自身心靈的碎裂!能夠感知。)然而,這位獨居異國的老人在活得優雅從容的同時,以另外一種方式紀念著她摯愛的女兒、效忠著她的祖國——她以稿費成立了“梅萍基金會”資助中國留美學生,並且安排將女兒和自己的骨灰撒在太平洋,因為,她認為,太平洋的海水可以將她們帶回祖國。

雖然,她加入美國國籍,但是,于公于私、于精神與靈魂,無損於她對中國的效忠。

【肆】并沒有冗長的回聲

北島未曾在海外小情調之前,也寫過一些很有雄激素的詩句,這首《一切》曾經印象深刻,另一位阿姨的《這也是一切》就有點文藝女青年的幼稚與天真或者是可恥的粉飾與自我麻醉了,也因此《這也是一切》據說進了教科書。

一切.北島

一切都是命運

一切都是煙雲

一切都是沒有結局的開始

一切都是稍縱即逝的追尋

一切歡樂都沒有微笑

一切苦難都沒有淚痕

一切語言都是重複

一切交往都是初逢

一切愛情都在心裡

一切往事都在夢中

一切希望都帶著注釋

一切信仰都帶著呻吟

一切爆發都有片刻的寧靜

一切死亡都有冗長的回聲

鄭梅萍死了,現在鄭念女士也以94歲高齡去世。她的美征服了西方和少數國內精英分子。但是,在舉國的狂歡中,她基本上寂寂無名。

這一少一老的死,并沒有“冗長的回聲”,甚至在多數人心上“激不起一點漣漪”!因為我們的心腸硬了、冷了。

無論是花樣年華青年的“非正常死亡”或者說慘死,還是一個也許象徵著一個時代終結的氣質高雅的美的老太太的壽終正寢,我們都無動於衷。很少有憤怒、同情,更難有惋惜與心痛。

不過這個民族以前不全是這樣淡定、冷漠與無趣的——遠有“天下無書則已,有則必當讀;無酒則已,有則必當飲;無名山則已,有則必當遊;無花月則已,有則必當賞玩;無才子佳人則已,有則必當愛慕憐惜。”這樣正常的人間情趣與對美好事物的尊重與熱愛。(張潮《幽夢影》)。近有陳天華蹈海自殺,青春的戛然而止,可以喚起一代人堅定推翻帝制的信念,因感動而用生命來追求國家與民族的自由、公平、正義。這樣的社會關懷不再指向可憐的小我。我們呢?汲汲營營的始終是個人精神與物質利益的最大化。我們真是冷面又冷心的一代啊。總以為“喪鐘為誰而鳴”是為別人,實際上為你、為他,同時也是為我們自己!

她一生只寫過一本書,她不是作家,尤其是,她是旅居海外后用英文寫就的這本書;尤其是,她的寫作無論如何淡然優雅地面對自己和女兒的災難,仍然被政治裹挾著而涉及“敏感問題”。她的這本絕非簡單申訴“個人災難”的冷靜而堅強的作品,仍然難以在祖國得到廣泛尊重與閱讀。據說謝晉和陳凱歌都曾經嘗試拍成電影,但是都因為官方不願意喚起人民痛苦記憶而否決了(多麼厚道的官方啊。)

儘管她一直盡可能地委婉地維護著這個帶給她災難的祖國和政權,她在她的祖國仍然是落寞的。

例如,在演講中,當別有用心的記者遞上紙條,想誘導她控訴:

“(在你經歷如此悲慘的迫害后,)如果你有機會見到鄧小平,但只允許你與他提一個忠告,以你的親歷,你會說什麼?”

她說她想說的是:“U should no more smoking!”

多麼幽默睿智的老太太。

她的眼睛,一直有美麗的光彩。總有那麼一些得天獨厚的人,歲月無損他們的風采。

她也曾說:“江、朱時代是北洋政府以來中國最好的時代。”(見仁見智吧,但是,至少,這是這個老人私人的經驗。)

儘管在離開祖國的輪船上,一方面為絕然離去心如刀絞,因為這塊土地給她太悲慘的記憶,她鐵了心要絕不回來,“要死在任何一塊願意接納我的土地上”;另一方面,她希望站在甲板上開始新生活的是花樣年華的女兒,為自己當年將女兒從香港帶回上海內疚,為劫後餘生的是年老的自己而不是年輕的女兒感到內疚。

——但是,慘痛中,她寫下的文字是:“她的慘死,我相信是命中註定,擺脫不了的。命運註定我們要在那慘無人道的歲月裡,與國家共患難。這是在劫難逃。為此,我總為自己還活著而感到負疚。”

——她沒有將她的災難遷怒于她的祖國,只是,想逃離這塊傷心地而已。

什麽是貴族?這就是貴族,不是因為金錢的富有和權勢的顯赫(無論是紅色的權勢還是黑色的權勢),而是由於心靈的高貴,緣於擁有尊嚴、教養、寬恕、勇敢等等這個民族稀缺的品質,無論在順境還是逆境,擁有人性的基本的底線。

最後的貴族.身後是唐寅《牡丹仕女圖》摹本,原稿為當時上海博物館鎮館之寶之一

“牡丹庭院又春深,一寸光陰萬兩金,拂曙起來人不解,只緣難放惜花心。”

【伍】一些簡短的回聲——關於《上海生死劫》

【伍.一】余英時

把中國的真相真正告訴美國人,同時也表現中國人中間還有這樣有教養、有才能、而又不激憤、非常心平氣和,但同時又是感情豐沛,這是非常難得的結合。一方面非常理智,一方面感情深厚,這樣的書又能動人、又能服人。以理服人、以情動人。所以她這個成就是極其偉大的。

余英時(1930年1月22日-),安徽人,哈佛博士,歷史學家,漢學家。

中央研究院院士。曾任香港中文大學副校長。也曾在哈佛大學、密西根大學、耶魯大學、普林斯頓大學、康奈爾大學任教。

曾經自稱“對政治只有遙遠的興趣”,但是,89年後曾經幫助流亡知識份子,其中包括我少年時代的閱讀對象孔捷生。當年因為閱讀其太多關於海南島的知青著作而十分嚮往那個美麗的島嶼。

【伍.二】沈睿

“雖然她被時代裹挾、衝擊、擊碎,但是她從來沒有喪失過獨立思考的能力。本質上,她是一個自由知識份子,《上海生與死》開創了中國文學的一個新類別:個人對苦難的回憶和記錄。”

沈睿,北京人,美国俄勒冈大学比较文学硕士,博士。现任教于美国海军学院外语系。学术研究主要方向为二十世纪中国文学和电影。除学术外,也写作文化、电影、时事评论以及其他创造性写作诸如散文和诗歌等。

你是讓人驚異的驚異!多少苦難才可以使一個人成熟?多少勇氣才可以

使人永遠年青?你談及聖誕夜晚的死亡--那些無法活下去的時刻,你談及

春夏秋冬的野營,你一個人,帶著你的狗, 躺在無邊的星空下,與星空對話

--他們是你的唯一的對話者。你談及你的困惑,你的忍讓,你的屈從,

你的絕望。我想你是在談論我,談論我的一生,我的軟弱,

我對這個世界的一次次的輕信,我的從沒說出的苦痛。

——沈睿.第一首给思彬的诗.節選

(思彬,沈睿先生,美國佬,兒科大夫。寫此詩的時候,他還不能閱讀中文)

【伍.三】庫切

“在人的水準上,她的回憶錄最偉大的可貴之處,在於她對自己抵抗心理和身體的壓力的記錄。”

約翰·馬克斯維爾·庫切(John Maxwell Coetzee,1940年2月9日-)2003年獲得諾貝爾文學獎。之前兩度獲得英國文學最高獎——布克獎,也是一名受人尊敬的批評家,一直享譽全球文壇,但在媒體面前他卻一直表現得非常謹慎和低調,他在1999年因一部黑色諷刺作品《恥》(Disgrace)而再度獲得布克獎後曾表示:“在我的一生中,我一直成功地做到了怎樣避免成為一個名人。” 庫切其它的榮譽還包括三度獲得南非最重要的文學獎——CAN獎以及法國費米娜獎、以色列耶路撒冷獎和《愛爾蘭時報》國際小說獎等文學獎。

庫切還發表過多種翻譯作品,並曾經擔任過《紐約書評》的文學評論家。他對鄭念的書評就是為《紐約書評》而寫的推薦,那是在他獲得諾獎之前。

【伍.四】“豆瓣讀書”中一位不知名讀者的評論(我並不全然同意他的觀點,尤其是:“這本書的文化價值,是以外位角度來觀察中國文革,從最根本的人生觀與價值觀上來說,鄭女士算得上是地地道道的“西方人”,你幾乎可以將它看成是一名外國人的文革回憶。”在我的認知,鄭念女士就是一名地道的中國人,並沒有因為價值觀西化或者為迎合寫作對象而按照西方人的口味來記錄自己的經歷。所謂“傳記文學”,冠以文學之名,只是因為內容的敏感性而不得已為之,這就是她的生活與思想的記錄。)

(這位作者在“豆瓣讀書”中的評論鏈接:http://book.douban.com/review/2737360/)

鄭念女士的這本傳記文學看完,最令我印象深刻的有兩點:

1、與以前所看的文革記憶類作品相比,英國式的古典教育顯然極大地影響了老太太的寫作。她的文字時刻保持著一種節制與清醒,哪怕在最為悲痛的部分也是如此。由於這種清醒與自尊的姿態,她避免了被自我的情緒所淹沒,也因此保存了對時代變動細節的敏感,例如對抓捕四人幫前後上海的政治氣氛的描寫,語調雖然平緩,卻讓人看得驚心動魄。

這本書的文化價值,是以外位角度來觀察中國文革,從最根本的人生觀與價值觀上來說,鄭女士算得上是地地道道的“西方人”,你幾乎可以將它看成是一名外國人的文革回憶。

2、 與將文革歸為一個人,或是幾個人的錯誤相比,鄭女士認為這是一個需要每個人都對自己進行反思之後,才值得被寬恕的歷史問題。

雖然在文中不曾明說,但是很顯然,她對自己出獄之後身邊所有的人,都保持著一種合理的質問。當政治環境轉暖,那些曾經拋棄過她的朋友紛紛出現,對她表示遲到關懷,其間並不曾流露出一絲愧意之時,她淡淡地寫到:這或許是他們覺得自己也經受了同樣巨大的痛苦,又或許是他們認為我作為一個中國人,應該理解在政治高壓下迫不得已的自我保護。

她的疑問是對所有中國人的疑問:難道我們真的可以原諒自己嗎?以自我保全和外界壓力的藉口,難道所有的背叛、出賣、投降和謊言,就能夠被原諒了嗎?道德關乎自我審判,然而我們忙著撫慰傷痛,所有人於是以各種各樣的方式,突然都變得無辜了。

這樣的遺忘是可恥的。

與林昭或是張志新相比,鄭念顯然不夠“剛烈”和“戲劇化”,她有的是英國式的智慧,出於對人性的理解,她瞭解妥協的重要性,但是絕不放棄自己的底線;雖然不易為激情衝昏頭腦,但是對每個具體的人,都充滿了愛和接納的願望;不輕易地絕望,也不輕易地相信,更不會忘記了自己作為一個人應有的欲望和尊嚴,感恩戴德或是涕泗滿面。

《上海生與死》裡面的鄭念,幾乎就是啟蒙時代所夢想塑造的公民典範。

【陸】《Life and Death in Shanghai 上海生死劫》摘錄

中國人已得到一個經驗,就是自己不假思索,僅照上級的指示辦事,那麼上級就會更相信他們、賞識他們。

凡事總要往前看,不要往後看。財產並不重要。想想我那些古董,在屬於我以前,不知被多少人擁有過,經歷過多少戰爭和天災人禍。我之所以能得到它,是因為有人失卻了它。當它們為我所擁有時,我可以玩賞它們,現在,我失卻了它們,就讓別人去玩賞它們吧。人生本就是個過渡,財產並不是最重要的。

這些紅衛兵造反派在我眼前晃動著的身影,比喪失財產更讓我難熬。他們好像是來自另一個世界的尚未開化的野蠻生物,我與他們沒有什麼可說的。

長期來,中國老百姓已學會了讀報的唯一方法就是,細細領會它字裡行間的言外之意。他們除了注意公開的新聞外,也注意被封查的新聞。事實上,在中國,真正的新聞並不來自報紙,而是來自民間傳播的政治雜談。老百姓常以含蓄的語言或各種手勢來進行不指名道姓的雜談,稱之為“小道新聞”,意思這新聞不是公開來自政府方面的。

長久以來,中國人為了失卻民族自尊而痛苦。那些從沒有離開過故土、或與其他國家沒有任何關係的人,常常把其他地區國家的人成為“鬼子”,認為他們是不開化的,有著迥然不同生活習慣的一種動物,稱他們為“洋人”或“洋鬼子”。中國長期所形成的閉關自守,極大地加深了中國人夜郎自大之感。當鄧小平向世界各國實行開放政策之後,立即博得一片頌揚之聲。顯然,洋人帶來了大量資金到中國投資;還互相進行意識上的交流。中國人民在這種外來衝擊下蘇醒了。為此,他們覺得痛苦、羞愧、自責。他們為了爭取真正的“文明”,開始對西方文化採取一種比較開明的態度。

在那些沒有和極左分子較量過的人看來,我與他們這種持久不息的抗爭,或許會認為是無用又無謂的。但事實上這些人骨子裡都是欺軟怕硬的。假如我任他們隨心淩辱我,他們就會得寸進尺,我在看守所的度日,將會更不可設想。而且,我在審問室裡所說的話,一字一語都錄了音。我永遠是個樂觀主義者。我盼著有一天,會有一個公正的人來調查我的問題。那所有我說過的,可能都會協助他給我作出一個正確的結論。

整個文化革命中,造反派花了不少公家的錢四處外出“調查”階級敵人的罪行,他們就利用這個機會遊山玩水,尋親探友,不少人故意拖延著出差期限,以便遊遍各處的風景區。因為上海,是中國人最嚮往的購物城市,所以造反派都希望到上海來轉轉。

不論我在這裡的遭遇如何,但當我面對告別上海這個事實時,我還是覺得十分傷感。中國人,都持有濃厚的鄉戀,不論我們走得多遠,離開多久,但最後總希望能倒在自己的故土上,所謂:“樹高千丈,葉落歸根”吧。不過,我已鐵了心永不回來了。

——以上摘自程乃珊譯本《上海生死劫》

有人在高壓之下無法再忍受下去,就被引誘寫下了一些不真實的事情,用來滿足審問者、解脫自己。一旦你開始交代,他們就要你承認更多的罪行,不管是不是虛假的,通過行使壓力得到他們所有的。最後,這人就陷入了顛倒黑白的紛亂之中而不能自拔。我看到過這種情況。

主管我居住地的員警,第一次不打招呼就闖進我的家門。員警在門前不理會老趙,就直接進入起居室,並在地毯上吐唾沫。我第一次看到了權勢造成的無禮態度,以後,我認識到,党的下級官員往往用這種傲慢無禮的態度來掩飾自己的自卑感。

我想,憑藉野蠻行為達到目的的人必然相信野蠻的力量。

“是的,你剛說過和外國人跳舞是不愛國,我可以通過和我的瑞士朋友跳舞使他不愛國,因為在他眼中我是外國人。如果通過簡單的跳舞行為我能使其他人不愛國,不正是有用嗎?從這點可看到這種可能性,即你可讓我和全世界中國的敵人跳舞,讓我使他們不愛國。那樣,不用開一槍,他們都不愛國了。還有什麼人能比這樣做更有用?”

難道人的本性中確實具有破壞欲?文明的表層是非常淺薄的。在我們的人性下面潛伏著獸性。

“適應它,生活下去。只要你長壽,就能看到我們國家的變化。”

——以上摘自方耀光等譯本《生死在上海》

【柒】信仰的力量——尤金娜和鄭念

當一個人心中有神的位置的時候,災難中他更有可能做到無懼,災難後更有可能做到克制和寬恕;而另一方面,神的恩典是信實的。

讀了《Life and Death in Shanghai .上海生死劫》,很多讀者將鄭念描述強權和苦難時仍然保持克制與尊嚴解讀為教育和教養的力量。對我而言,不僅如此,其中更重要的還有信仰的力量。鄭念是基督徒,因此苦難中除了個人的力量還有神的力量在幫忙。這使我想起蘇聯時代一個偉大的有虔誠信仰的鋼琴家尤金娜。

她們都以常人不可思議的方式九死一生,卻都得善終,冥冥中,這或許是主的恩典。

尤金娜的故事——一張創紀錄的唱片,全世界唯一的為一個人灌制的唱片

尤金娜莫札特第23號鋼琴協奏曲,A大調(1943年錄)

一位叫鐵戈的作者在一個音樂社區這樣敘述“解密後的蘇聯內務部檔案物品登記單記錄證實,1953年53年3月5日,當領袖和導師史達林被發現猝死別墅時,唱機上放著的唱片,就是尤金娜她所演奏的《莫札特:第23鋼琴協奏曲》。”

而這張唱片是人類歷史上絕無僅有的為一個人錄製的絕版唱片。

傳說史達林某天從收音機聽到尤金娜的演奏,深為打動,打電話給電臺,要她的唱片。不過,他不知道的是由於信仰和個性不容於當局,當局明令禁止保留尤金娜的錄音。但是最高統帥的需要是不容拂逆的,因為偉大領袖是視人命為草芥的,於是電臺連夜找來樂隊錄製唱片,聽說專為史達林灌唱片所有人都緊張慌亂,樂隊指揮不知如何指揮,不得不送他回家,又請來另外一位指揮,這一位倒是勉強地站在了指揮臺上,戰戰兢兢地拿起了指揮棒,可他卻茫然失措,失魂落魄,把什麼都搞混了,樂隊也給他弄糊塗了,無奈之下,只好請來第三位,在第三位指揮的調度下,總算完成了錄音。

傳說史達林聽了該唱片龍心大悅,遣人奉上2萬盧布,尤金娜收下並轉送教會,致信史達林表達謝意,交代所送款項去向,並順帶告知會在教會替他禱告,求上帝寬恕他的所有過犯。

她說:“謝謝你的幫助,約瑟夫•維薩里昂諾維奇(史達林的名字)。我將日夜為你禱告,求主原諒你在人民和國家面前犯下的大罪。主是仁慈的,他一定會原諒你。我把錢給了我所參加的教會。”

她將此信告知晚年懷著懼與恨數落偉大領袖的肖斯塔科維奇,肖氏以為尤金娜必死無疑。

肖氏絕非妄事臆測,史達林的冷酷和蠻橫他是領教過的。“等待槍決是一個折磨了我一輩子的主題。”在他的回憶錄中,曾記述了30年代中期發生的一場悲劇:300多位烏克蘭盲人歌手從各地彙集起來,參加官方組織的民間歌手大會,這些歌手可以稱得上“烏克蘭活的博物館,活的歷史”,代表了烏克蘭“所有的歌曲、所有的音樂和詩”。但這些優秀的民間藝人幾乎全部被槍決了。就是因為“這些可憐的盲人們,他們唱的是舊調子,但是烏克蘭正在進行偉大的事業,而這些盲人,唱著曖昧的舊歌曲,他們的流浪的歌,審查員沒有辦法去審查”,於是就索性全部殺掉了。

在才華橫溢而個性軟弱的肖斯塔科維奇(左圖)的眼中“尤金娜是個奇怪的人,非常孤獨。她非常有名,主要因為她是個傑出的鋼琴家……尤金娜不論彈什麼都‘與眾不同’,她令無數的崇拜者著迷。”

在一般人的印象中,女鋼琴家的演奏一般是溫婉纖細,可尤金娜的演奏“沒有多少女性的特徵,她通常彈得很有氣勢,很有力量,像男人一樣。”“瑪莉亞的演奏就如同說話一樣。只有極度睿智,感情和精神豐富的人才能像她那樣完美地詮釋自己的思想。這是一個哲學家的演奏,極端嚴謹、高貴,充滿著對生活的真正熱愛……” 在演奏中,尤金娜表現的音樂張力是熱切的,極具狂飆式的戲劇性,坦白直率猶如信徒對宗教的虔誠。一般人演奏莫札特,不是優雅端莊,就是嚴謹唯美,而尤金娜表現的莫札特則像是田野間會唱會笑的奔淌著的溪流,一往無前地流向大江大河,一往情深地撲向大地。(此言不虛,可聽文中YOUKU鏈接)

當時著名的樂評人與作曲家包格丹諾夫——貝瑞佐夫斯基對尤金娜極為推崇:“這個有一頭平滑柔順髮絲與小巧臉蛋的女人穿著一件暗色外衣,旁若無人似的走上舞臺並在鋼琴前坐了下來。她用手帕擦拭自己的手與琴鍵後又靜默了一陣子,所有優雅的動作似乎都在為某件不尋常而且有意義的事做準備。所有的等待都是為了淨化情感,而尤金娜的演出也不讓在場的聽眾失望。”確實如此,對於熱愛尤金娜的觀眾來說,每次聽尤金娜的演奏,總會聯想起康得的那句名言,“頭頂的星空和內心的道德。”

對尤金娜直率和真摯的性格,尤其是特立獨行的舉止,在肖斯塔科維奇的回憶錄《見證》中做過生動的描述。一次,尤金娜找到肖斯塔科維奇訴苦,說自己居住的地方簡直就是編茅結葦,窮閻漏屋,既不能工作,又不能休息。於是,肖斯塔科維奇動了惻隱之心,利用自己的影響力,打通上層關係,費了好大勁兒才給尤金娜弄到了一套房間。可不久,尤金娜又找上門來,懇求肖斯塔科維奇幫助她再搞一套房子。肖斯塔科維奇不解地問道:“什麼,我已經給你弄到一套了,你還要一套幹什麼?”

“我把那套送給一個可憐的老太婆了。”

此言一出,肖斯塔科維奇哭笑不得,還有哪個人會幹這種事?

一年冬天,尤金娜向人借5盧布,說是窗戶的玻璃破了要趕緊修理,不然晚上凍得睡不著覺。那人非常奇怪,以尤金娜的地位和身份,他應該向尤金娜借錢,而不是相反。當時尤金娜拿著教授的工資,並且還有職務津貼。同時,她還可以灌唱片,有額外收入。儘管那人心生疑竇,還是將錢借給了尤金娜。過了不久,朋友們登門看望,她的房間仍和戶外一樣冷,破了的玻璃窗用一團舊布塞著。朋友問到,不是借錢修理了嗎?她卻回答道:“教會窮,我把錢給教會了。”

尤金娜一生只有極少出國的機會,也沒有到過西方社會。這倒並不是她不想與國外的同行進行切磋交流,而是在當時那種專制的統治下,她根本就無法實現心中的願望。

尤金娜熱愛自由,她遭受了無數的苦難,曾幾度被剝奪教學的權力,被禁止出現在任何表演舞臺上,過著苦難的生活。當時蘇聯的評論界並不偏愛她,儘管真正的行家高度讚賞和評價她的音樂天賦,可是評論家卻不能真正理解她的藝術深度,似乎害怕其中隱藏著一種危險的思想炸彈。

儘管如此,尤金娜從不抱怨物質生活的困窘,也絕不為了自身利益而對權勢者折節屈從,在她的內心深處,是異常純淨和冷靜的。從某種意義上說,她的一生都是“另一個蘇聯”的象徵,一個迥異於所謂“社會主義意識形態”的俄羅斯知識份子的一生。

(尤金娜的故事,在360DOC中的链接:http://www.360doc.com/content/10/0714/20/25760_39033626.shtml)

我對尤金娜的評價:

史達林沒有處決尤金娜,尤活到了1970年末。

她一生獻給的是上帝和藝術。對神的侍奉使她能夠做到無懼。這使得她不像肖這類人,在偉大領袖在世時跪著:我懺悔!偉大領袖洗白後就站起來:我控訴!她一直都跪著懺悔,但是所跪的對象不是人是神。

【捌】記住、忘卻與懺悔

忘記過去就意味著背叛!

——列寧

無論什麼樣的社會的或政治的災難過後,總是有太多原來跪著的人站起來說:我控訴!太少的人跪下去說:我懺悔。當災難重來時,總是有太多的人跪下去說:我懺悔。而太少的人站起來說:我控訴!——“文革”以後也正是如此。打開地獄,找到的只是受難的群佛,那麼,災難是從哪兒來的呢?——打碎了神燈的和尚詛咒廟宇,因為他就是從那兒來的。問到個人的責任,人們總是談到政治的壓力,盲目的信仰,集體的決定等等。當所有的人都是無辜者,真正的無辜者就永遠沉淪了。

無論什麼樣的社會的或政治的災難過後,總是有太多原來跪著的人站起來說:我控訴!太少的人跪下去說:我懺悔。當災難重來時,總是有太多的人跪下去說:我懺悔。而太少的人站起來說:我控訴!——“文革”以後也正是如此。打開地獄,找到的只是受難的群佛,那麼,災難是從哪兒來的呢?——打碎了神燈的和尚詛咒廟宇,因為他就是從那兒來的。問到個人的責任,人們總是談到政治的壓力,盲目的信仰,集體的決定等等。當所有的人都是無辜者,真正的無辜者就永遠沉淪了。

——《陳凱歌.我曾憎恨我的父親》

(陳凱歌的這種反省,我一直尊重)

“五十年代我常說做一個中國作家是我的驕傲。可是想到那些‘鬥爭’,那些‘運動’,我對自己的表演(即使是不得已而為之吧),也感到噁心,感到羞恥。今天翻看三十年前寫的那些話,我還是不能原諒自己,也不想要求後人原諒我。”

“五十年代我常說做一個中國作家是我的驕傲。可是想到那些‘鬥爭’,那些‘運動’,我對自己的表演(即使是不得已而為之吧),也感到噁心,感到羞恥。今天翻看三十年前寫的那些話,我還是不能原諒自己,也不想要求後人原諒我。”

——巴金 《隨想錄. 懷念胡風》

(巴金閱讀自己當年的揭發材料后,為批判胡風、路翎的文字而懺悔。)

【玖】我們都不是無辜的

但願鄭念女士和鄭梅萍小姐的悲劇在這塊土地上不要再發生。不指望我們每個人都成為貴族或者有良好教養,甚至有虔诚的信仰,但是我們起码需要“良知與常識”。我們要有謙卑反省的能力與勇氣,因為,事實上,在所有的災難中——我們每個人都不是無辜的!

【後記】2011年4月5日

這個世界效率太嚇人了,昨天某人在海外看了這篇《最後的貴族》,知道我希望看到英文版本,今天早上快遞就送到了。我固然是想讀這本書的,但是有必要這麼高效率嗎?

此刻坐在博物館安靜的一角,準備來讀這本我所尊重的人寫的書。尤其是所引用的她離開上海時候那段關鍵的章節我希望看看原文的表述和兩位翻譯者是否一致。

1、關鍵的章節,也就是鄭念女士為自己活著負疚那一段翻譯和原文是有歧義的,翻譯沒有準確表達鄭念女士的本意——

原文:

It was I who had brought Meiping back from Hong Kong in April 1949, in response to my husband’s request. The shocking tragedy of her death, I believed, was a direct consequence of our fatal decision to stay in our own country at that crucial moment of history. Therefore I felt guilty for being the one who was alive.

正文中引用的翻譯:

她的慘死,我相信是命中註定,擺脫不了的。命運註定我們要在那慘無人道的歲月裡,與國家共患難。這是在劫難逃。為此,我總為自己還活著而感到負疚。

這個翻譯將梅萍的死僅僅歸咎于時代的悲劇,表达的是無可奈何的順服與宿命,並上升到是和祖國共患難的高度。這是不准確的。

鄭女士的原意是:她順服先生的意願,在1949年4月將梅萍帶回上海,是他們夫婦做出的這個決定導致了梅萍在國家的那個特定歷史時期呆在祖國(to stay in our own country at that crucial moment of history)從而在劫難逃。是這個致命的決定( our fatal decision )導致了梅萍的死亡成為必然(direct consequence )。她的負疚除了後文根據自然法則應該老年人先死而自己活着之外,更重要的內疚是她認為:她和丈夫帶回梅萍的決定導致了梅萍的慘死。

2、鄭念在甲板上另一個悲痛的原因就是決定永遠離开她艱難地渴望效忠的祖國,翻譯和原文很貼切。

Also I felt sad because I was leaving forever the country of my birth. It was a break so final that it was shattering. God knows how hard I tried to remain true to my country. But I failed utterly through no fault of my own.

讓我心撕肺裂的另一個原因是,我要與生我育我的祖國永別了,這是個粉碎性的斷裂,上帝知道,我是多麼渴望著效忠祖國,但是我徹徹底底地失敗了,不過,我是無愧的!

Also I felt sad because I was leaving forever the country of my birth. It was a break so final that it was shattering.

我将永远离开我出生的祖国,这个决定是如此决绝,是一个粉碎性的断裂。

【附录】Life and death in ShangHai,最後一段原文|郑念女士離開上海時候的情景與思緒。

……

My first-class single cabin had a small shower. I warmed myself with a shower and put on dry clothes. Then I went on deck to have a lost look at Shanghai.

The ship had lifted anchor and was sailing upstream in order to turn around. Through the misty curtain of rain, I caught a glimpse of the Shell building and the window of my old office. Already the past was assuming an unreal, dreamlike quality. The ship was gathering speed, standing down the remaining stretch of the Huangpu River. When we reached the Yangzi estuary, the storm was over and rays of sunshine were filtering through the thinning clouds.

Many times in my life I had sailed from Shanghai to go abroad, standing just as I did now on the deck of a ship, with the wind whipping my hair while I watched the coastline of China receding. Never had I felt so sad as I did at that moment. It was I who had brought Meiping back from Hong Kong in April 1949, in response to my husband’s request. The shocking tragedy of her death, I believed, was a direct consequence of our fatal decision to stay in our own country at that crucial moment of history. Therefore I felt guilty for being the one who was alive. I wished it were Meiping standing on the deck of this ship, going away to make a new life for herself. After all, it was the law of nature that the old should die first and the young should live on, not the other way around. Also I felt sad because I was leaving forever the country of my birth. It was a break so final that it was shattering. God knows how hard I tried to remain true to my country. But I failed utterly through no fault of my own.

——謹將這首新西蘭歌手Hayley westenra的《奇異恩典》Aazing Grace獻給鄭念女士,向她終其一生的高貴優雅致敬。

祝福她和她一生飽含內疚的女兒在天堂終得團聚。

Hayley westenra.Aazing Grace

Amazing grace! How sweet the sound

That saved a wretch like me

I once was lost, but now am found

Was blind, but now I see

The world shall soon dissolve like snow

The sun refuse to shine

But God, who called me here below

Shall be forever mine

Through many dangers, toils and snares

I have already come

'Tis grace hath brought me safe thus far

And grace will lead me home

| 雨林 (2014-08-25 20:38:02) |

|

原来五年来你都在收集这一类文章。子蕴姐真是个有心人。 这篇文章的作者一点会很高兴你的转载。 我也喜欢他写的其他文章(他是大陆长大,在澳门工作的一个医生)。 |

| 海云 (2014-08-26 12:42:46) |

|

读过《上海生死劫》。 |