若敏:胡佑华教授,一位医生的奋斗史

.jpg)

《胡佑华教授:恪守医道,敬业至诚(4)》

若敏

【留校分配:一段医学人生的起点】

1955年2月,李鸣真与胡佑华提前半年完成学业。

在毕业分配中,李鸣真与胡佑华的成绩均名列前茅,

1955年毕业留校任教的共有二、三十人,吴在德、黄选兆、黄彬鉴、冯忠忱、

胡佑华被分配至第一附属医院(即协和医院)普外科,李鸣真则被分配至第二附属医院(

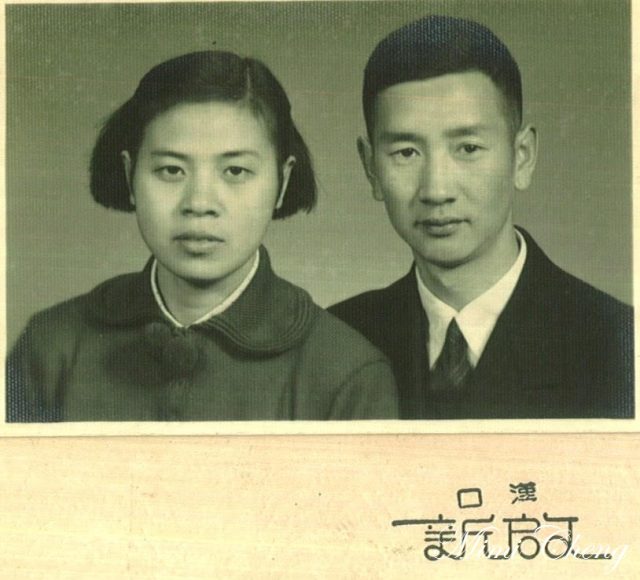

【三对情侣的“集体婚礼”】

1955年11月25日,班上三对恋人——叶望云与沈志莲(

当时,医务工作者被列为“服务行业”,收入微薄,生活朴素。

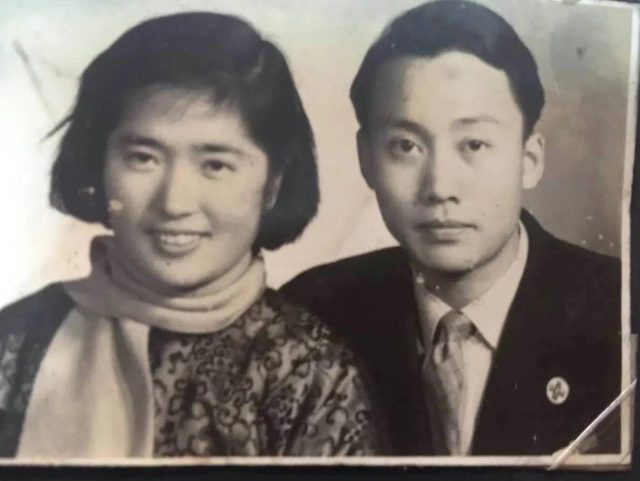

(张应天教授和顾美娇教授)

张应天和顾美娇的文章,请看下面链接:

https://atlanta.americachineselife.com/若敏《德医双馨,比翼双飞》

【青年才俊:从热血医生到多面能手】

工作之初,胡佑华展现出极强的责任感和组织能力,不仅医术扎实,

医院曾先后委任他担任院务委员、工会委员、共青团总支书记、

1956年春,他成为全院首位被派往北京友谊医院(

【命运转折:从“红人”到“冷宫”】

但好景不长。1957年“反右”和1958年“拔白旗”

抗日战争末期,日军节节逼近,他高中即将毕业时,响应“

然而,在1949年后政治标准剧变的时代,这段经历被认定为“

因这段历史问题,胡佑华的各项社会职务陆续被“改选”剥夺。

他从无怨言,总是认真完成任务。师生、农民、患者对他评价极高。直到改革开放后,医院党委考虑其数十年如一日的踏实奉献,

【恪守医道,敬业至诚】

作为一名外科医生,胡佑华始终恪守“救死扶伤”的初心,

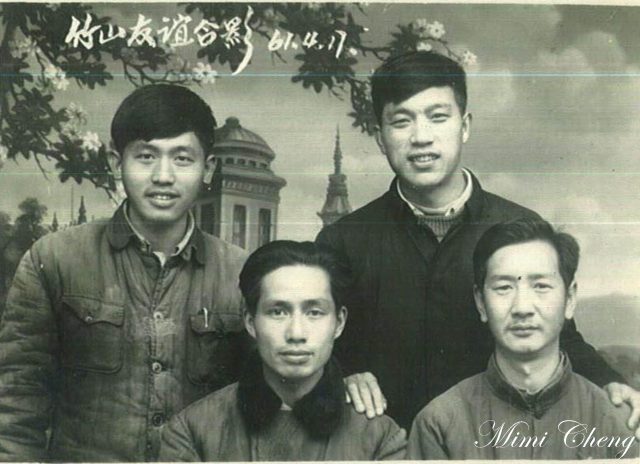

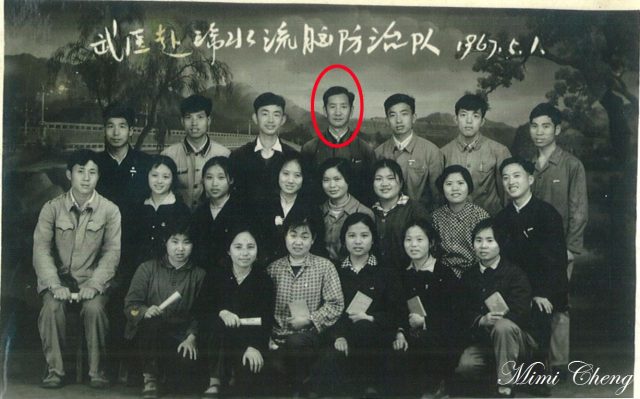

上世纪70年代,胡佑华积极响应国家号召,

当时,“文革”风暴席卷全国。胡佑华,

一天,有位老乡神色郑重地告诉他:“胡医生,山里还有位妇女,

在一位赤脚医生的陪同下,他带上简易器械和纱布,翻越几座大山,

到村时已是傍晚,胡佑华顾不上吃饭,立即要求看病人。

然而,山区的医疗条件之差,远超今日想象。没有无菌手术室,

器械更为简陋:一把略显钝旧的手术刀、一把持针器、两把剪刀、

为了解决最关键的“消毒”问题,他想出“土法高效消毒”方案:

手术那天,天还未亮,风透破窗,冷意刺骨。

切开皮肤后,他因止血钳数量极少,不得不一批批夹止血钳,

当最后一道缝线缝好,全屋弥漫着一种难以言表的安静。

这是一场在最原始条件下完成的手术,也是一场真正意义上的“

这场大山深处的手术,不仅救回了一条生命,

【劫后余生惊魂记】

在上世纪七十年代初,“文化大革命”正如火如荼。

胡佑华被派驻在一个简陋的山区卫生所,

一天深夜,寒风凛冽,

按照常规,应将患者紧急转送至条件较好的县医院进行手术。

面临这一刻不容缓的生死考验,胡佑华没有丝毫犹豫。他深知,

这是一间极其简陋的“手术室”,设备匮乏,

在术中,他成功切除了即将坏死的肠段,

五个月的任务期满后,在隆重的庆功大会上,

负责送他返汉的是一辆刚从工地调拨的新型日本“日野”大卡车,

他们于当日晚间抵达襄樊,匆匆吃饭后决定连夜赶往武汉。

胡佑华在昏迷中醒来,发现自己与小彭、老边三人缠作一团,

在急诊室,医生为胡佑华剃发清创,从头皮中取出无数碎玻璃渣。

这是当地半年内第七起交通事故,现场惨烈,

几日后,他被救护车送回武汉。家中静养三天后,

然而温情未尽,医院的军代表吕指挥长带领一众领导进入饭厅。

这场翻车事故,成为胡佑华一生难以抹去的记忆。

岁月流转,时代早已更迭,文革成为历史尘埃。

【生动传授的良师,甘为人梯的前辈】

胡佑华不仅是一位技艺精湛的外科医生,

他从不拘泥于课本内容,常结合自己在农村医疗中的实践经验,

有一位曾受教于他的女学生回忆道:“

另一位上世纪60年代曾听他授课的学生,

正如我国外科学界著名的裘法祖院士所言:“

除了在课堂上倾囊相授,

有一位曾跟随他学习多年的主治医师,在调往深圳前,

一位医生说:“胡老师带我们做手术特别耐心,他能‘放手不放眼’

另一位感慨地说:“做手术遇到困难,找胡老师,

在高校担任医学教授,科研能力同样是一项重要的评价标准。

上世纪80年代后期,他的课题两度获国家自然科学基金支持。

除医学外,胡佑华在文艺方面也颇具天赋。

【默默耕耘,无怨无悔】

几十年来,胡佑华在医疗、教学、科研、

胡佑华的命运令人想起法国启蒙思想家伏尔泰小说《老实人》

胡佑华的身上,也有这种“老实人”的影子。他天性善良、率真,

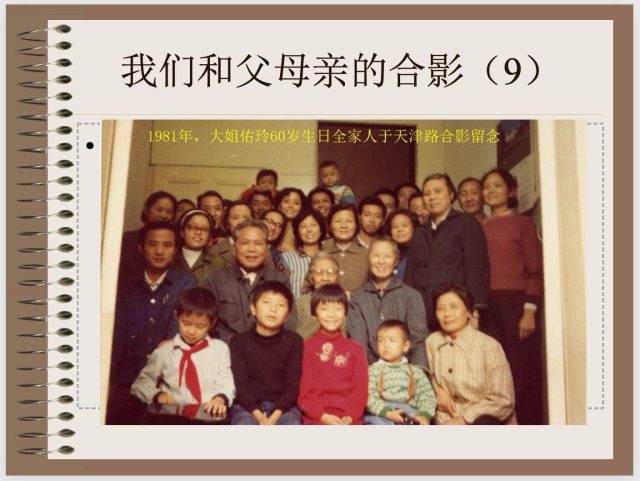

(1981年,李鸣真教授与胡佑华教授,三排右三、右二,胡培怡三排左一,胡培奇二排左一)

像他这样的知识分子,是那个年代最纯粹的一群人——

胡佑华一生无悔,却也令人唏嘘。他的故事,

(所有资料来自胡佑华教授回忆录和李鸣真教授回忆录,感谢胡培怡医生提供资料和照片,授权改编)

(完稿于2025年8月4日,美国亚特兰大)