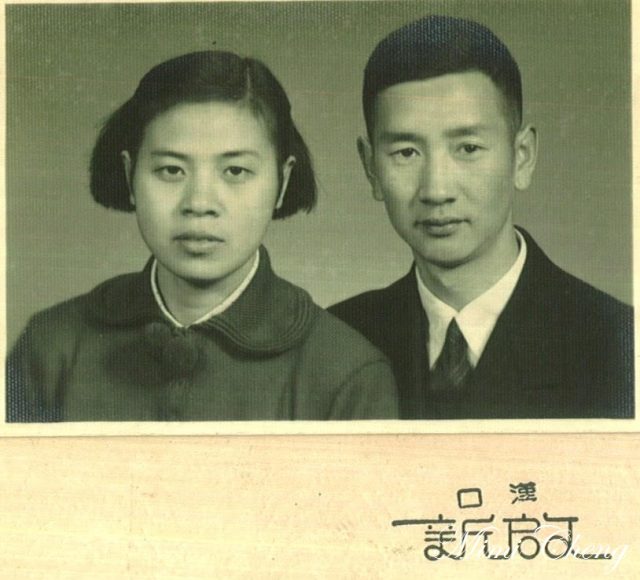

若敏:胡佑华教授,医学院恋人

.jpg)

《胡佑华和李鸣真教授,医学院恋人》

若敏

在整理胡佑华教授与李鸣真教授在医学院六年半的学习与生活时,

我和Jack,也是从医学院时代开始相识、相知。

正因为这份重叠,我在编写这些资料时,总觉得他们并不遥远。

一、金榜题名

1948年秋,胡佑华与同窗李鸣真同时考入武汉大学医学院。

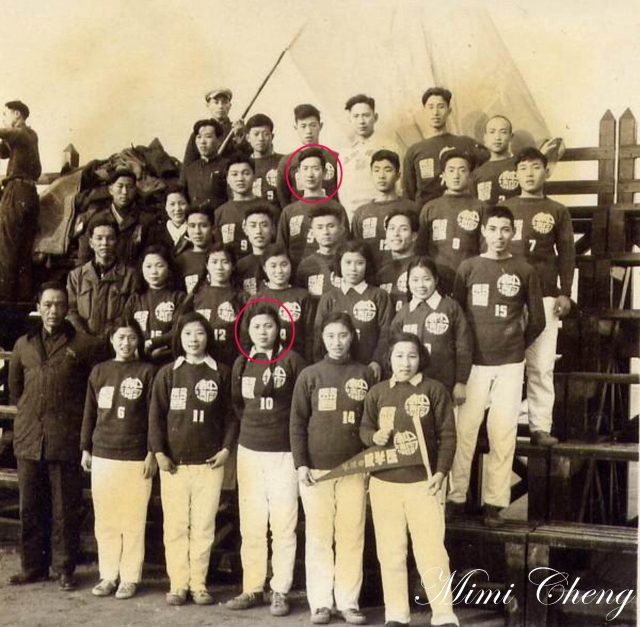

(队服上是中南同济,1950年摄影)

当时,医学院在武大文、

1950年,

二、文艺风采

1949年冬,学校举办了解放后第一次元旦庆祝晚会,

演出当晚,大操场上灯火通明,数千名师生齐聚。

合唱队员身着统一服装——女生身着蓝色“阴丹士林”旗袍,

胡佑华指挥棒起落的瞬间,

三、体育健将

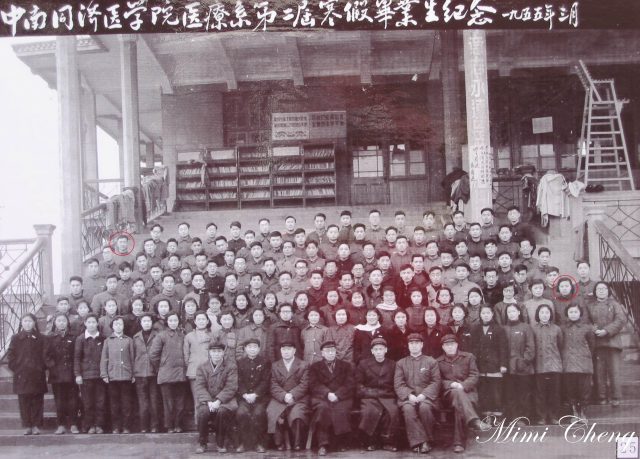

(胡佑华后排右二,李鸣真前排右一)

1950年秋,医学院自武大珞珈山迁出。

不久,武汉大学五个学院向医学院发出体育对抗赛邀请。

比赛当天阳光明媚,马振举率先夺得男子100米冠军,

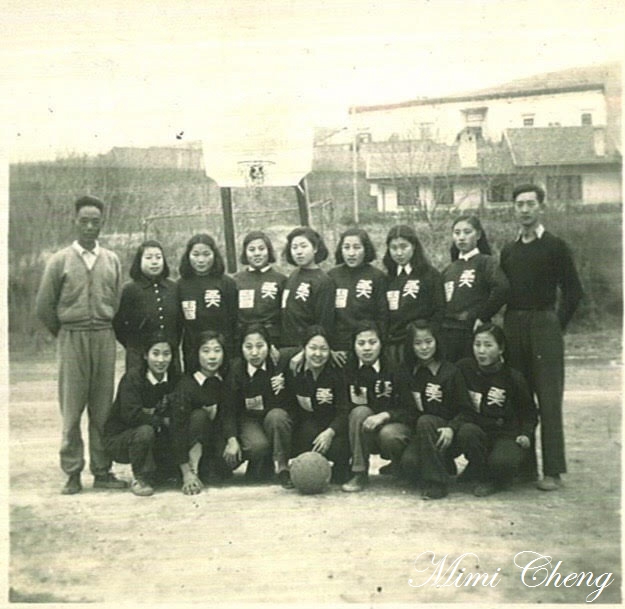

女子项目更令人惊喜。女子篮球队虽人数不多却技术精湛,

女子拔河比赛也同样精彩。面对身材高大的武大选手,

全场14个比赛项目中,医学院斩获7项冠军。这个不足百人的“

三、“球星”轶事

1953年,武汉市举办全市足球比赛,肉联加工厂队蝉联冠军,

同年秋,一支外地足球队来汉进行友谊赛,

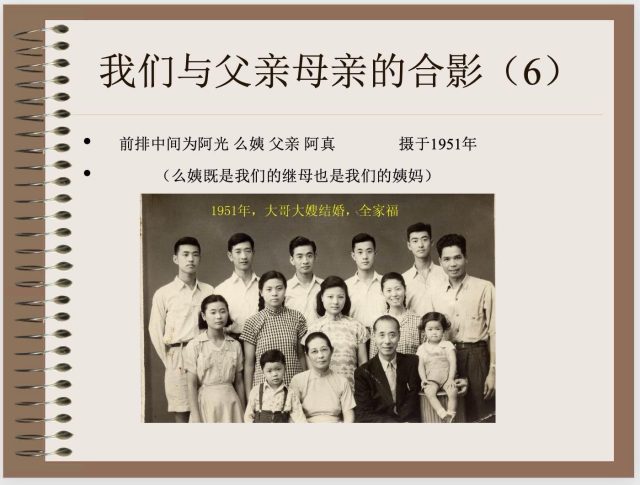

(从左至右,大哥胡佑文,四弟胡佑成,胡佑华)

最令人称道的是某次校运会,胡佑华刚踢完九十分钟足球,

(胡佑华后排右一,李鸣真前排右三)

四、东湖的恋爱时光

晨光中的东湖跳台,是胡佑华最爱的去处。他自创的"仰泳冥想"—

下面是李鸣真教授的回忆录节选:

“1949年以后,我们刚刚开始恋爱,

每逢午饭后,赶在下午上课之前,或者晚饭后、自修开始之前,

在这样循序渐进、细致耐心的指导下,他又开始教我蛙泳,

记得有一次,我慢慢向湖心游去,大约游出了两千米远,

(胡培怡写的说明:胡佑华(父亲):后排左二,李鸣真(母亲):中排左二 (1951年他们已经在中南同济医学院了,

五、临床实习与上海记忆

1954年初,胡佑华和李鸣真与同班同学进入了临床实习阶段。学校推行“

大约一半的学生留在武汉实习,有的在医学院附属协和医院,

同济医院前身为德国人创办的宝隆医院,历史悠久、名医荟萃、

李鸣真则被安排到妇产科实习。此前她曾担任妇产科课代表,

在同济医院实习的一年里,李鸣真深深体会到了“同济精神”——

除了学术收获,上海的生活同样令人难忘。最让李鸣真怀念的,

每晚写完病历后,她和胡佑华常会相约前往附近弄堂口,

说到牛肉面,还有一段小插曲。医院附近有一对老夫妇经营的摊子,

最初他们决定“避之唯恐不及”,但转念又觉得,

多年后回想起来,李鸣真曾打趣地说,也许正是这份“胡来”,

春节将至,总得找个机会“撮一顿”,犒劳犒劳自己,修补一下“

李鸣真和胡佑华商量了一番,决定去一回“高档消费”——

两人每月只有26.5元的实习津贴,

那天,他们点了三个菜——荤素搭配,再加一份点心。

那顿饭,既是节日的庆祝,也是生活中一次难得的“潇洒”。

(1955年同济医学院合影留念)

1955年毕业了,在141人的合并班级中,胡佑华的成绩始终如他的中场跑位——

光阴荏苒,转眼已过六十余年。当年意气风发的医学院学子,

(所有资料来自于胡佑华回忆录,感谢李鸣真教授和学姐胡培怡提供资料和照片)

(完稿于2025年8月3日,美国亚特兰大)