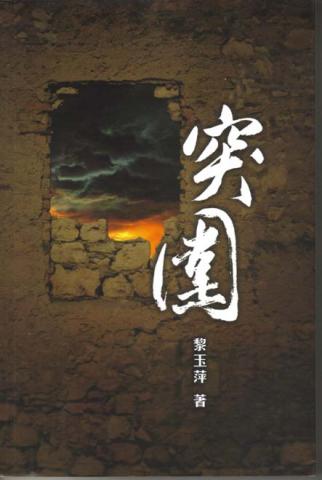

《突圍》 下 第二十一章

第二十一章

蝉鸣落,蛙唱起,蝉鸣与蛙唱把一个个快被酷暑融化的日子穿起,串成一条无价的项链,挂在别离人的心头。双抢结束,袁宗一家专门到墟上照相馆拍了几张照片,等取到照片,这项链又多串了七天。

今天给亮亮做完一岁生日,明天,就是分离的日子。傍晚,唐唯楠仍像平常那样,一手挟一个儿子走进斜阳照耀的河水里,看儿子玩累了就让岸上的大姐姐送回家,之后和小军玩了一阵,分手时吩咐他:“明早去我家,一定要来。”然后顺着河岸走到一个僻静处,顺地势仰天斜躺。

山影缓缓压来,霞光正努力抵挡着那沉重黑影的入侵。仰望青山晚霞,他静静思索着:“自转业至今不到五年,这短暂的路程,比我之前人生的全部经历不知丰富多少。这五年,我经历生死,看清真伪,懂得爱恨,尝尽了人间的悲欢离合。在我走投无路时,是这偏僻的小山村向我敞开了怀抱,庇护我温暖我。”

唐唯楠转头凝视西天,相伴晚霞是他最沉醉的时光,在晚霞的光辉里,他觉得自己就是一只自由的小鸟,飞翔在浩瀚的天际下。因为有霞光,他从未孤独过;因为有霞光,他从未丧失信心丢弃希望。偶尔,他会伤心流泪,他会痛苦哭泣。然而这痛是那样充实,那样丰满,令他的心灵在痛苦颤抖的同时产生快乐。他愿意交出自己的心和灵魂,虔诚而谦卑地永远仰望那绚丽的光辉。他觉得自己像一个不会游泳的堕海者,但凭籍信念、希望和这一缕光辉,他和风浪搏斗,没有向苦难低头,在痛苦的心灵挣扎中自我启蒙,自我救赎。

天边的余霞仍在顽强坚守,这是一天中最后的光明,最后的尊贵,然而,这尊贵总伴着血色!他明白,在这块失去理性的土地上,血,是尊贵的代价!他愿意奉献自己的真诚和生命,坚定地陪着这份尊贵走向漫漫长夜。

仰望苍穹,天像一只灰蓝的瓷盘,黑色的山岭,把瓷盘切割成犬牙般的断口,鸟群呼叫着奋力向断口飞去。然而断口太森冷,太锋利了,所有的鸟只冲到断口前都敛翼、闭嘴、不知所踪。

黑夜真的控制了一切?不,满天繁星是不灭的光!听,流水虫鸣合奏着天籁,为黑夜唱起了挽歌!

唐唯楠回到家里,阿草正在房间为他收拾行李,她往一个布袋里放东西,放一样说一样:“这是你的衣服,这是给爸妈的米粉,薯粉,还有几尺布。可惜天气太热,要是冬天还可以做点腊肉。”放完扎好袋口,想想不放心,又打开袋口说:“你的冬衣好像不够,得多放一件。”

唐唯楠见她又想折腾一遍连忙制止。

“你的冬衣不够,还有钱放哪里最安全呢?这几年你卖柴的钱除去花掉的,还有三百来块钱,我留下五十,余下的你都带去给爸妈。”阿草把一捆钱交给他。

“我只要一半好了。”唐唯楠把钱推回去。

“这怎么行?你出来这么多年,还有了个家,不能空手回去见爸妈的。”

“阿草,你听我说。这袋东西我一样不带,帮我备一套换洗衣服就够了。回到家里还有。你知道,这趟出去不是爲了省亲,而是办事。你不是想我早点回来吗?我打算一到地方就先跑衙门。带着这么多东西,婆婆妈妈的累赘得不行。这些礼物先记着帐,我会和妈妈说的。等日后见面,你亲手交给他们,这才是好媳妇呢。”

“东西不带,那钱总要多带点,办事情要花多少还不知道呢。”

“钱我要一半够了。这趟出去不知几时才能回来,剩下你们老的老,少的少,两个小孩正长大,家里需要开销,你的担子重着呢。阿草,以后家里就靠你了,千万记住,不要宠坏孩子,要教他们诚实,善良。”

“嗯,我记住了。”

“我带着这些年你给我的一切,够了!”唐唯楠双手捧起阿草的脸深情地看着。知道丈夫要走后,这张圆圆的脸一天天在变长。

“早点回来,记得早点回来。”

唐唯楠没说话,只伸出手臂拥抱阿草,用发自心底的深情和全身的力量回答妻子。

宗婶杀了一只鸡,做了几样菜为女婿饯行。可一家人围坐桌前只知道垂泪,没人有心思动筷。要动身了还不见小军,阿草要去叫他,唐唯楠说:“算了,要是他爸不让他来,你去叫反而难为他。记住把新书包铅笔盒给他。”说着,他把小包袱套进臂膀,抱过草籽和亮亮,让他们叫“爸爸”。

“爸爸。”草籽似乎发觉今天的气氛不对劲,一改往日爽快亲热的声音,怯生生地叫了一声,趴在父亲肩上抽噎。

唐唯楠眼眶发热嗓子发硬: “你们乖,好好听妈妈的话。爸爸办好事情就回来。”说着,在儿子脸上亲了又亲。

一家人送他走出村口。村民看见他们一家哭哭啼啼,知道他要离开袁坑村一段时间,好几个人跟在后头送他。

走到村口,唐唯楠停住脚步,说:“好了,都回去吧,各位乡亲,我不在家,劳烦大家多多关照我的家人,我谢谢大家!”

“放心办事吧,余鸣大哥,我们会的。”

“祝你一切顺风,早点回来啊。”

宗婶和阿草抱回小孩,哭得说不出话。袁宗满脸是泪,紧紧拉住他:“你要小心点,保重!实在不行就马上回来,大不了我们不要那份口粮。就算运动来了,我也不怕,我们一起扛。”

唐唯楠点着头:“我知道。你和阿婶也要多多保重,谢谢你们保护了我这么多年。两个小孩要你们费心了。阿草,我走啦。”他最后拥抱了一下阿草,决然转身迈步向前,一任泪水横流。

走到路口,忽然从树下钻出个人,是小军,他一脸不高兴。

“小军,为什么没上我家?”

“去了。还在门外站了很长时间。你不姓余,你姓唐,你到底是个什么人?”

“你都听见了?”

“上午我去你家,走到院子我听到哭声,正想进去就听你说草籽叫唐晓光,亮亮叫唐晓亮,也叫袁念祖,哥俩都有两个名姓,将来就不会生分。你还说,外面的世界不可理喻,万一你死了千万不能赖草姐命丑。决定是你做的,跟草姐无关。听到里面哭成一团,我想进去没意思,就在这里等你了。”

“小军,来,坐下。叔叔曾经说过不喜欢撒谎,其实,我撒谎了。我的真名叫唐唯楠。”他捡起一根树枝,在地上写下唐唯楠三个字,扔掉树枝又说:“余鸣是假名姓。我这趟出去,就是为了打掉这个谎言。”

“打掉谎言和死有什么关系?”

“我只说万一,不一定会发生的。你还小,有些事情一下子很难让你明白。”

“你尽管说来听听,你不说我更不明白。”

“那好,反正我今晚在亲戚家过夜,晚点到那边不要紧,我们好好聊聊。七一年头,我退伍后到了一家製药的工厂工作,做了七八个月就遭人诬告给关了起来。我不服气就逃跑,第一次没成功叫他们抓了回去,第二次我逃到这里来。还记不记得,那天你掉进沟里了?你是我在这里第一个认识的人。”

“记得。叔叔,谁这么坏诬告你?他们诬告你什么?你不会和他们讲理吗?”

“这么一大串问题,我得慢慢跟你讲。诬告我的,是那家工厂的党委书记和他妹妹。”

“书记,就是和我爸那样的官吗?”

“对。他们诬告我侵害女人。”

“怎个侵害法?你怎会打女人害女人?他们真坏。你应该和他们理论。”

“理论了,但没人相信,也没有讲理的地方。”

“那不是和我爸一样了?叔叔,你出去又被他们抓住怎样办?”小军急忙问。

“抓住也要去,因为,现在可能有一个给我讲理的机会,我必须去争取,还自己清白。”

“叔叔,不能去你不能去,跟不爱讲理的人讲不成道理的。”小军急得使劲摇他,“按我说,你顶多偷偷潜回去,把那两个人臭打一顿赶快溜回来就好,要不,我和你一起去。对付这种人打最有效。”

“小军,如果光是这两个人不讲理还好办,实际情况是,很多很多人都不会讲道理。叔叔一双拳头能打多少人?就算我能打遍天下,可最终大家服的只是拳头而不是道理。也就是说,来来去去打了一通,死了泥沙一样多的人,流了河水一样多的血,大家还是不懂道理。我们是人不是野兽,是人,就不能用野兽的方法解决人的问题。”

小军已经意识到危险,他更紧地抓住唐唯楠的手着急地求他:“叔叔,你不能走,这么多人不讲理,你就自己一个。不行,我不能让你走,你要吃亏的。”

“小军,这个,我已经想得很清楚了。既然我明白了道理,我也想让更多的人和我一样明白道理,我只能这样做,没别的办法。我不能用自己的拳头打烂自己的信念。”

“叔叔,按我说,你不打他们也别去和他们讲什么道理,犯不着去自投罗网这么笨。你在这里一直住下去,他们也拿你没办法。”

“对,这是一个活法。可这是个要丢掉人格和尊严的活法,我不喜欢。我认为尊严人格,有时候比性命更重要。”

“什么叫尊严?”

唐唯楠一下语塞,想了半天不知该如何解释。他挠挠头苦笑一下说:“真让你问住了,我不知道怎样解释这个概念。要么这样,我把我的感觉说说,看你明不明白。像我,被人诬告了却无从抗辩,只能去坐牢甚至被枪毙,乖乖地听从别人摆佈不得反抗。来到这里,虽然大家都对我好,但我没有口粮,没有身份,因为担心暴露踪迹,我只敢呆在家里,像一只不敢见光的老鼠,我觉得我没有尊严。还有,作为人都应该拥有的许多名誉、权利和利益,我们都没有。”

“这个我听不懂。”

“叔叔读书少,见识少呐。我举个例子,就说草姐的哥哥大民,他其实是饿死的。干了活没东西吃,最后像一只狗那样死了。为什么那样,就是因为他的这些权利被剥夺了。他有尊严吗?没有。又例如村里的人,大家辛辛苦苦一年接一年地干活,到头来还是吃不饱穿不暖,你看看,我们一村子的人个个都破衣烂衫,像野猪那样啃青草吞野菜,烂瓜烂果见什么吃什么,他们有尊严吗?”

“按你这么说,我们干了活,就应该过比现在好的生活?”

“对,我认为是这样。还有,记不记得我曾经跟你说过的那位阿姨?”

“嗯,记得。”

“我爱她。但那书记不允许我爱她,他规定我爱谁恨谁,规定我只能按他的旨意说话办事,只做令他高兴的事情,不许我想自己喜欢的东西,说自己想说的话。他要把我变成一头牲口,听他吆喝,随他鞭挞,弯下腰服从他……”

“哦,我明白了。尊严,应该是让人挺直腰杆,正气凛然,不怕死的东西!”

“对,对,是这样!你太聪明了。”看着小军扑闪扑闪的大眼睛,唐唯楠连声赞道:“好了,时间不早我得出发了,你回家吧。”

“我还想和你聊,我陪你走一段。”

“那你回家就会很晚了。”

“不要紧,就当走路是一份责任,我们一人扛一半。”

“好,那我们走!小军,你是我最好的朋友。”

“大家一样,你也是我最好的朋友。你一定要回来,不要和他们硬拼啊。”

“那当然。死总归最不好,我也怕死,活着多好。草姐、晓光、晓亮,还有我的爸爸妈妈、宗叔宗婶他们都需要我呢。”

“还有我!”

“嗯,所以你放心,不到万不得已,我可不会乱死。但我不能软趴趴地做人,我要做唐唯楠,在所有人面前都堂堂正正。小军,好好读书,等我回来。”

“你几时会回来?”

“这就难说了。小军,这段时间,你爸还打你妈妈吗?”

“有,不过好像次数少了。我那帮兄弟里也有几个恨死爸爸打妈妈的。”

“可能他开始学习听道理了。光你说不服你爸,要么,你和兄弟们合计合计,谁的爸打人,就一起到谁家讲理去。这办法不知道行不行,你们或者试试。”

……

两人勾肩搭背走了好长一段路。要分别了,小军使劲眨眼,眨了一阵终于憋不住了,肩头一耸一耸抽噎起来。

唐唯楠把他抱住,轻轻拍他的后背:“小军,别哭。男子汉,该硬气一点。”

小军紧紧地抱住他的腰,眼泪打湿他大片的衣襟。

唐唯楠摸着他的头:“小军,叔叔在你心中是个好人,但许多人却认为,我是个十恶不赦的坏蛋,坏到要抓去坐牢,甚至要枪毙的程度。可见,我们评判是非好坏的标准出了严重的差错。怎样判别,以后就需要你自己去思考,去分析,去判断了。活生生的人不是电影里的人,你明白吗?”

小军使劲点点头,忽然猛地挣脱开,半句话不说跑了。

唐唯楠对着他的背影挥挥手:“小军,再见!”转身才走了几步,小军又一溜烟跑回他的面前,双手抓住他的衣襟剧烈地抽噎着,断断续续说:“叔叔,你,的话,我,会记,记住的。我会,帮,帮,帮你看,好,俩个弟,弟的。你放,放心做,事,快快,回,来。”说完一撒手,头也不回真的走了。

唐唯楠站在原地,望着小军的背影消失在路的尽头才继续赶路。夕阳,在他的背后沉沉落下,黑夜在他前面徐徐升起。