老友威尔

初识威尔记不得是什么时候,左右是在零二或零三年的模样。和老古谈恋爱不久,就开始耳熟能详这个他每星期必参加的“爬山队”和队里的特色人物了。威尔就是这个队的主要成员之一。

威尔的加入这个组织是有传奇色彩的。他本是美国人,确切的说,是纽约人。他的生活曾经是和我们这加拿大西部山地加牛仔的风情毫不相干的。在退休前,威尔是个活跃在纽约艺术圈里的书法艺术家,在纽约艺术学院做了三十年的书法及美术设计教授。他妻子也是搞艺术的。可能是命运的驱使,一年他到卡尔加里旅游,就迷上了落基山。以后就多次回来,还通过教会关系认识并加入了这个爬山队。退休以后他执意要搬到这里来生活,可是妻子坚决不肯离开纽约大都市,两人摩擦碰撞谈判最后的结果是和平结束这三十几年的婚姻,各找各的乐趣。威尔一不做二不休,干脆在这里买了房子准备长治久安了。唯一的麻烦是,威尔是美国人,加拿大移民法只允许他一年之内不能停留超过半年。威尔于是申请移民,可是他虽然在卡城已拥有两处房产,他的移民申请居然被拒,理由是他已经退休没有固定收入了。队里的朋友们常常拿这个开他的心,说是只有找个加拿大老婆这一条出路了。威尔对这个提议并不十分拒绝,但接二连三的老太太介绍给他好像都没有下文。我了解他以后就知道威尔想找的绝对不是通常的老太太。

身份没有解决,威尔只能美加两地飞来飞去。他后来彻底断了和纽约的联系,把美国的家搬到住在蒙大拿的儿子那里了,这样他来回跑也还方便些。他不在的时候我们总是很想他的,队里不时有人不经意地念叨,”威尔走了两个月了吧? 好像该回来了。”

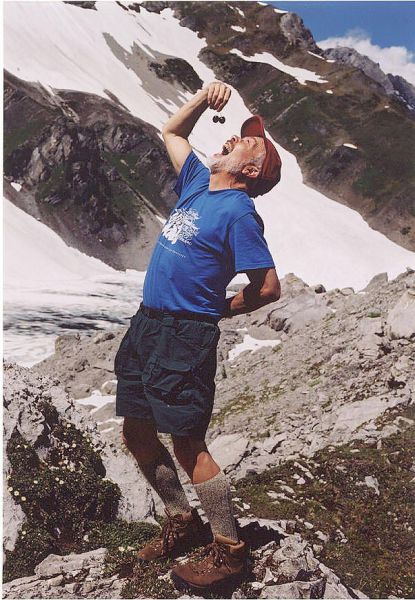

我们这个爬山队其实也不是“正规部队”,参加的人参差不齐,大多不是训练有素的体育健将,好多退休或接近退休的成员,然而威尔还是这里年龄最大的, 我认识他时他大概也有六十七八的样子了。虽然年老,他却是争强好胜的——每次爬山,他和队里的另外两个成员大卫和肯斯总是竞争谁第一个到顶峰,有时还要理论一下看看评论结果是不是公平的。我和好友阿环到了顶峰喜欢做做肌肉拉伸和瑜伽,其他人都羡慕道,“还是年轻人,我们老骨头的是做不到了”,威尔就极不服气地说——那有什么你们看我的,然后就做了几个最标准的瑜伽“站立拉弓式”,“鸽子式”和“双腿V型上举”。众人大为惊叹,威尔的脸上满是得意,像一个在班里得了小红花的孩子。

爬山队夏天爬山,冬天就改为越野滑雪。每年还组织两次长周末活动——在旅店过夜然后两天集中爬山/滑雪。好多关于威尔的事是发生在冬季住旅店的滑雪兼社交活动中,而且大部分已成为爬山队的经典笑谈。我刚刚加入爬山队就有队友们迫不及待的把威尔的城堡山笑闻讲给我听。

城堡山(Castle Mountain)是爬山队冬天经常去的一个经济型的小旅店,离班夫很近。旅店是由一位叫托尼的先生经营的。托尼是个很好客喜欢聊天的人,山地知识又很丰富,一来二去就成了我们爬山队的朋友。这种旅店英文叫做Hostel, 像学生宿舍那样,一共有三个房间二十八个床位,上下铺的,男女混住,洗手间公用。我其实一向对旅行住处很挑剔,这样的住宿条件从前是绝不问津的,但受老古影响,慢慢竟然接受了。其实这种旅店虽然设备简陋,却是很干净整洁的。一般爬山队是把二十八个位置都包了的,然后男士一个房间,女士一个房间,最后一个房间是男女混合的,给两口都来的还有那些不介意和异性同间的人。

话说有一年爬山队住在城堡山准备冬季滑雪。威尔被分配到了那个男女混住的一间。同间的当然还有六七个队友,包括玛格丽特和约翰夫妇。威尔晚上起夜回来,懵懵懂懂的摸回床上倒头就睡。谁知他其实找错了床,睡在了玛格丽特的床上。玛格丽特开始以为是约翰趁夜深人静想要亲热一下,就嘀咕说得了约翰这里还有别人呢,后来感觉不对连忙把灯打开。大家都被惊醒,才看到老威尔在玛格丽特的床上浑身放松睡得正香。这事发生以后众人当然不肯轻易放过揶揄威尔的机会,每每拿出来讲一通; 如果威尔在场更是指控他偷偷看上玛格丽特了,胆大包天到人家老公在场居然也敢行动。其实玛格丽特并没有任何姿色,而且也年近六十。威尔并不特别觉得尴尬,只是哈哈一笑混过去,倒像低姿态接受表扬的样子。

威尔既然是艺术家, 就有许多艺术家收罗“破烂儿” 的习惯。他在青兴唐的高级公寓就摆设得像个博物馆,架子上墙上满是变废为宝的奇奇怪怪的艺术品,好多据说还是珍贵的古董;然而不管从哪儿来的,便是一支笔一个刷子一块石头都放得恰到好处,似乎找到了它们的归宿,的确有着独特的观赏美感。不仅是艺术品摆设,他的客厅卧室设计也别出心裁。虽然是上下两层,整个公寓,除了洗手间,都是全方位通透的,在任何角落都能看见房间的各个部位。楼上是卧室,床是半悬在空中的。威尔自得地说他躺在床上可以俯视客厅厨房全貌。我心想躺在这样完全没有封闭感的卧室我大概会失眠的。

当然他所淘的宝不只是艺术品,也有生活用品。他虽然肯定不穷,却对“捡破烂儿”几乎上瘾,还常常拿到队里来给大家炫耀他的”战利品“。又一年冬季住宿滑雪,大家一起在餐厅吃过晚饭聊天,威尔就说 ——这旅店你细心收集不知能找到多少宝,我身上这条滑雪裤是去年长周末滑雪后被人丢弃的——你们看这质地, 多么好的东西!不知别人为啥就不要了。坐在对面的兰迪一听马上凑近细看,然后说,“什么捡的?你穿的是我的滑雪裤!我正要收拾可是不知怎么转眼就不见了,一直在找,原来被你偷去了!” 众人大笑,说——老威尔,你没等人走尽就开始捡破烂,把人家兰迪要收进的裤子当成废品捡了——这不是明偷暗抢吗。威尔只好讪讪地当众脱裤还给兰迪。

又有一次他巴巴儿的把从垃圾箱里捡到的高跟皮靴和一件黑色镂花线衫像献宝一样要送给我,说是知道我喜欢时尚又有艺术感,这鞋和衣服正配我的风格。老古一见连忙阻止。威尔不解,“这可都是新的呀,看,标签都没有撕掉呢!” 老古说你这是垃圾箱捡的不管有多新有多潮她都不可能要的——你赶快拿走吧——她不生你气就算你幸运了。我不作声。威尔看看我又撇几眼老古,失落地抱着礼物走了。

威尔在的地方总是有笑声的,他对于大家善意的冷嘲热讽也是全盘接受。一双眼睛总是炯炯的似乎随时会有新点子出来。他是离经叛道的,从来没有什么是不应该或不对的,世界上也没有完全不可能的事情。我和他的渐渐走近也是价值观很近心理年龄相近的原因。他喜欢在年轻人里扎堆儿,唱歌,读诗,说艺术,还喜欢八卦各种奇闻异事,比如哪里闹鬼了,或是有个某某岛上母亲生了双头婴之类的。爬山路上起号子唱歌打拍子的是他,照相时比一比谁的鬼脸更酷的也是他,提出奇怪的问题比如“为什么这只虫子六条腿而那只虫子八条腿”的一定还是他。他也是队里唯一的对我爬山时的着装风格不加掩饰地大加赞美并指出我的皮肤质地适合自然美不宜重妆的男士。 风和日丽的天爬到了顶峰,他把上衣脱掉,躺在土上身体呈大字型,说——”我可以死去了”,然后长久的闭目凝神,不论谁问都不答。

他像孩童一样的任性的活,心也像孩童一样的纯洁善良。除了教会,他还作为自愿者参与了许多其他公益组织的活动。自我认识他起,每年他都参加登卡尔加里塔楼的公益比赛,发信给大家邀请赞助。七十岁的人去爬八百零二级台阶,为的是给野生动物学会集资,总是让我感动而且自愧不如。每年圣诞前夜他都在教会唱诗,第二天又去市中心的流浪人庇护所做义工给穷人分发火鸡餐。他 自己虽然过得十分节俭吝啬,却定期给几个非营利组织做捐献。

当然卡城和阿省的美丽风景也持续激发他的艺术热情。他很快就和本地许多书法家成了朋友,也频繁参与一些艺术展览和比赛。还给爬山队,HIker's Unanimous ,设计了一个很酷的网标。对野生动物和冰川地貌的独特热爱驱使他多次独自开车去北部和山里体验生活,一去就是几个星期完全与他人隔绝。回来时是野人一样银发披肩,眉飞色舞地给我们分享见闻。

他年轻时练过声乐。到卡城后重新捡起音乐爱好,加入了教会组织的Westside老年合唱团。他兢兢业业勤学苦练,竟然很快成了团里的骨干分子。

零四年夏天,爬山队照例组织了一个长周末住宿爬山,这次是在友好(YOHO)国家公园,离卡城向西大约不到三个小时的车程。这是一次令人难忘的周末,天公做美,三天万里无云,Helen 湖和Iceland (冰原) 山道不负盛名,真是美轮美奂。更有磅礴壮观的Takakkaw 瀑布使人如入仙境。三天爬山过后几个朋友组成小队伍又到翡翠湖去划船,也是庆祝我和老古马上要结连理——婚礼前的最后一次爬山。我和阿环坐在船里正摆姿势照相,威尔连呼“等等”挤了进来。众人拍手说“好好——是完美的祖孙合影”。一瞬间变成永久。

接下来的几个星期都是忙着婚礼准备。几番踌躇,我和老古决定小办——我自己国内的亲人来不成,老古在东部的家人也很难抽身,就只是我们在卡城的好朋友们罢了,而这些朋友里,爬山朋友占了三分之二。

威尔当然是被邀请的朋友之一,还自告奋勇为我们做了一个精致的来宾簿。爬山队的几位老者都跃跃欲试,很希望被选中能作为“准父亲”形象挽送我进入结婚礼堂,威尔也在其中。不过我最终决定我是不需要任何人“送”我一程的。这大概是我的“反传统”心理在作怪。

婚礼那天,山里濛濛细雨,K 山区一层轻雾,风景也较往日更有韵味。威尔亦步亦趋,忠实不倦的为我俩高举着着伞, 因为怕湿了我们的礼服。当我和老古站在山巅于众友围绕下给对方郑重的承诺,背景就是那个咧着嘴笑着无比陶醉的打伞人。

和老公第一支舞后,我选了威尔作为第一个和我跳舞的来宾。按照西方传统,这也就说明他是最接近“准父亲”资格了。 他的惊喜溢于言表。

队里的一些老太太们好像很喜欢操心威尔的伴侣问题,一次次总不成未免让朋友们气馁。一次,此话题又在爬山休息时被提起,威尔背靠着一棵大树颇有些负气地说,”虽然不富有,不年轻,也不英俊,可是没人能说我是个乏味的人”。大家边笑边说“极是”。后来终于有一位叫蕾馁的女士走进了他的生活。蕾馁参加过几次我们的爬山,威尔甚至带她参加了我们的婚礼。蕾馁是个非常和蔼可亲的妇人,六十左右,从表面看应该是适合威尔的;爬山朋友们都极力撮合他们成婚。 可是他们的缘分毕竟是浅的。我看到威尔和她在一起时的神情,就知道他是不满足的; 他虽然近七十了,那颗心是个二十岁的年轻人,他想追求的那种精神伴侣不是她。不久以后,蕾馁就不再来爬山了。

偶然机会他认识了一个叫格蕾丝的年轻女子,威尔的生活变得更加丰富多彩了。我于是频频听他谈起格蕾丝,他们都喜欢艺术,音乐和旅游,常常一起去看画展,或开车去听音乐会。一年冬天俩人又一同去古巴度假。“当然我们只是朋友,”威尔说,“她太年轻了。”颇有相见恨晚的感觉。

格蕾丝从来没有参加过我们的爬山活动。我只在威尔的公寓看见她的照片,非常美丽阳光的女人,有着甜美知性的微笑。“我希望你能早点认识她,你们是一种类型的,一定谈得来。” 威尔说。

他慢慢开始认真了。就有点扭捏地问我格蕾丝有没有可能爱上他,虽然他们年龄相差太多。虽然我心里有准备,听到她还不到三十岁还是一惊。我有些局促,不知怎样回答。“你为什么不直接问她?” 我说。 他忙说不行不行如果我会错意了唐突一问就把她吓跑了。

“我很珍惜和她的友谊,”他说,“不想说完了她就不再理我了。可是。。。她的确很喜欢和我一起游玩,难道就只是玩伴吗?” 我从未见过老威尔这样踌躇过,他似乎总是知道自己应该做什么的。

“你和老古也相差很多年龄不是?所以也不是完全没有希望的吧?”他试探地问。

我笑了,“什么事情都不是完全没有希望的,可是每个人的故事都是不一样的。”

最后我同意如果有机会见见格蕾丝我可以替他观察一下那女子是不是对他有情。

“可是——你不会心里评判我吧?以为我是个疯狂的老头儿?”他有些惴惴不安。我想是我先前的表情出卖了我。

“威尔,你什么时候怕过别人的评判?”

“也不是的啦,我在乎的人的评判还是有影响的。”

“你做什么都不会受到我的评判,我保证。”他终于释然。

结婚两年后,当我和老古开始认真考虑有个小宝宝的时候,我就如临大敌,慢慢退出了每周的“爬山约会”。我的怀孕过程也并不顺利,总是三灾八难的;索性更是谁也不见了。队友们开始“盘问”,不知为什么我总是“忙“得没时间去爬山。后来有人提议说,好像我的生日和威尔只前后相差一天, 干脆给二寿星办个生日派对吧。我于是不得不出面。威尔喜得又手舞足蹈,说怪不得咱俩投缘,原来你是”小白羊“ 我是”老白羊“啊。想来那次也许是我最后一次见威尔。

今年夏天爬山队庆祝成立二十周年,队里的莎纶把在这个派对上我和威尔一起吹蜡烛的照片又发给我。睹物思人,竟让我一时泪流满面。

派对一年以后莎纶召集全队在她家聚会,这次不是为了娱乐,却是宣布一个令人难以置信的消息—— 威尔得了肝癌,已是晚期,现在正在蒙大拿的医院治疗。大家都心情沉重,万万想不到厄运会落在这样一个心地善良充满生命力的人身上。爬山队集体捐款,签了祝福,也共同祈祷他的康复。

然而天不从人愿,几个月后他就去了。享年七十六岁。那是二零零九年的二月。因为大部分的人都不能去蒙大拿参加葬礼, 一个月以后大家在卡城的教堂为他举办了一个在加拿大——他的第二故乡的纪念仪式。与会者纷纷上台分享威尔的故事,多半是笑闻,引起听众阵阵会心的笑。因为,大家都说,威尔从不把自己太当回事,人生对他是个充满探奇充满乐趣的过程,只要活的时候尽兴就好,任何人都没有时间和权力浪费在悲伤上。我还是流泪了,是一种失去人生难得的忘年交的遗憾。

蕾馁是在威尔葬礼上点蜡烛的人。在庆祝爬山队周年时,蕾馁又分享了和威尔的那一段难忘的交往。虽然最终没有成为伴侣,他们的友谊却延续到威尔的最后时刻。想来蕾馁对威尔是非常有情的。威尔在给蕾馁的最后一个Email中写道:

“他们把我转到hospice 了。我一点儿力气也没有了。我已经对即将发生的准备好了。该来的请来吧。。。只是我真是怀念Westside唱诗团啊,是我参加过的最好的。。。”

(Hospice是一种对临终病人的看护组织,一般除了点滴不再给予任何医务治疗,只是以尽量减轻病人的临终痛苦为主。)

一晃儿威尔走了近七年了。每次想起他,并不很伤感,一个活生生的老顽童总是破空而出,自己便有些嘴角微翘,悠然而笑。有时和老古说起威尔,两人不谋而合的对视微笑,好像同时想起了一个让人笑破肚皮的情节。一个人去了这么久,虽死犹生。

(后记, 此文写于2015年,到今天发文截至,威尔已经去世整整十二年了)